2024年5月23日,“道与基督:中西宗教比较研究”国际学术研讨会在美国波士顿圆满举行。本次学术研讨会由北美华人基督教学会、中国老子道学文化研究会联合主办,波士顿郊区华人圣经教会、山东大学饶宗颐宗教与中国文化研究所协办,来自中美两国的专家学者,以及基督教和道教界的嘉宾近30人参加了此次国际学术研讨会。

研讨会开幕式由北美华人基督教学会会长王忠欣博士主持,他首先代表北美华人基督教学会向全体参会学者、嘉宾表示热烈欢迎,对支持本次学术研讨会的单位和人员,特别是波士顿郊区华人圣经教会表示感谢。接着王忠欣博士介绍了北美华人基督教学会在过去20多年中与中国学术界进行学术交流的历史及相关成果,包括举办9届基督教与佛教比较对话的学术研讨会、10届科学与宗教对话的研讨会,以及19届美国宗教文化暑期高级研讨班等。王忠欣博士对疫情期间不得不中断这些交流活动表示遗憾,对这次道教与基督教的学术交流活动充满了喜悦。王博士认为此次道耶对话学术研讨会对促进中美关系、民间学术交流与互动具有重要意义,更有助于波士顿学术重镇的建设和宗教研究的多元发展。王博士殷切企盼更多的中美学者积极参与、推动宗教界与学术界的交流与互动。随后,中国老子道学文化研究会副会长兼对外交流与传播委员会主任、山东大学特聘教授郭武致辞,对波士顿主办方的周到安排与热情接待、对各位学者的积极参与和支持表示感谢。他认为此次道耶对话学术研讨会对推动中西宗教间的比较研究与对话、促进中美民间宗教与文化的交流具有重要意义。

学术研讨会第一场由王忠欣博士主持,共有三位学者宣读论文。波士顿郊区华人圣经教会潘儒达牧师宣读了题为《基督教的主要信仰与神学思想》的论文,从神观(对神的认识)、人观(人的困境与解决)、耶稣的身份和救恩以及救恩的领受和结果等方面详细阐述了基督教信仰的特点。潘牧师指出,从神观的角度来说,基督教中的神具有绝对、创造、爱、启示等特点;从人观的层面来看,人的困境与人的自由意志有密切关系,其根源在于人与神的分裂,因此走出困境的关键就在于人神关系的恢复。在此基础上,潘牧师阐释道:人神关系恢复的重要环节之一,就是耶稣的到来。他进而详细阐发了耶稣的身份、学界与教界对耶稣身份的看法、耶稣对于救赎的意义等内容。

深圳大学李大华教授发表题为《中国人观念世界中的上帝问题》的论文,探讨了夏商周的“上帝”观念。李教授指出,明末来华的天主教传教士利玛窦在翻译圣经时,使用了“上帝”这一中文用词,并注意到中国本土文献对夏周商时期“上帝”一词的广泛应用。李教授以此为出发点,阐明了夏商周时代中国的宗教信仰、“上帝”观念的产生与影响、“德性”在改朝换代时发挥的作用等重要问题。李教授提出,超越性的“上帝”概念自周以后逐渐淡出中国文化视野,但对道家思想、道教文化都产生了一定的影响。利玛窦来到中国后,在对“上帝”这一中文词汇的应用及对其内涵进行发掘时,与道家、道教发生了互动。最后,李教授总结道:中文词汇中的“上帝”、“上帝”在道教文献中的应用以及在基督教中的应用,在一定程度上反映了各大宗教共有的哲学上的根本性关切。

麻州大学陈洁教授宣读了题为《基督教的宗派组织结构》的论文,从教会的形成、教会的发展、宗教改革等方面论述基督教的历史。陈教授首先从体制性宗教特点入手,介绍基督教、犹太教及伊斯兰教的一些共同点。接着,陈教授结合《旧约》与《新约》的内容,介绍基督教从民族教会发展为普世教会的过程,以及与此相伴随的基督教会与犹太教堂的分裂。随后,就基督教传播历程,陈教授介绍了罗马教会的形成与发展、东西教会的分裂及影响。最后,结合宗教改革历史,陈教授介绍了基督新教宗派的出现及发展,重点讨论了加尔文宗、圣公会等几个重要宗派的发展历程与特色。

本场研讨会学术发言结束后,与会学者就基督教与道教对“善行”的看法、基督教神学与现代西方社会政治体制与科技发展的关系、上古中华文明的特色、“上帝”观念的淡化与中国古代政治制度更替关系等问题展开热烈讨论与深入交流。

学术研讨会第二场由郭武教授主持,共有四位学者发表了论文。兰州大学刘永明教授发表了题为《道教在丝绸之路上的传播研究——以敦煌道教为核心》的论文,着重介绍敦煌道教在唐代道教传播史上的重要作用。刘教授首先指出,敦煌道教可以看做是唐代道教的一个缩影,充分反映出唐代利用国家力量推广道教的过程与影响。接着,刘教授结合敦煌文献与历史资料,具体论证唐代发展敦煌道教、推动道教在丝绸之路上传播的一些具体举措,包括寺观的建设、经戒的传授、斋醮法事活动的开展、道教仪式仪轨在民间的流传等。最后,刘教授总结道:敦煌是民族文化传播以及中西文化交流的重要枢纽,唐代官方在此地推广道教文化的历程,反映出唐代社会道教的发展情况,以及宗教在推动民族融合上的作用。

美国吾思德基督福音教会的王俊牧师宣读了题为《对<道德经>第四章的分析、思考与批判》的论文,从西方哲学和基督教哲学视角对《道德经》第四章进行阐释。王牧师认为《道德经》集中反映了中国人的经验性思维方式,如何认识其对“道”的描述,是解读《道德经》的关键。他指出,《道德经》对于“道”的论述是描述性的,而非界定性的。这种方式鲜活而具体,有其优势所在,但同时也有一定弊端,如难以把握道教的修行境界理论,难以解决肉身和归宿问题。王牧师总结道:西方哲学或基督教神学对理解道教思想有一定启发意义,如“帝”与“道”的合一就契合基督教的“三位一体”教义。在此基础上,王牧师进一步提出,道教也存在启示,可以说一切宗教都是启示宗教,只不过基督教是特殊启示,其他宗教是普遍启示。

山东大学张文智教授发表了题为《〈易经〉哲学与世界和平与繁荣》的论文。张教授提出,当前社会在不断发展及全球化的进程中,出现了各种各样的问题,包括贫富差距、阶层固化和各种心理疾病等。他认为,《周易》中的文王六十四卦,能够反映世界及人类多种多样的存在方式,并举出一些例子进行讲解。张教授最后提出,应当在充分尊重世界、人类及宗教多样性的前提下,增强不同人乃至不同宗教之间的交流,如此才能更好地完善自身,而《周易》及道教文化对此有重要的启发意义。

波士顿教育中心的单传航老师发表了题为《老庄思想的灵性论》的论文。他认为,老庄思想学说体系,通过“道”的概念及其哲学体系,降格解构了上帝观和上天观,发展出以“道德”(“上德”)为定位的灵性论。在这样的体系语境中,“道”虽然是超自然的名称概念,且具有“位格”,但是缺乏“者格”和神化色彩——即并非上帝或神灵,因此就实现了“去神化”的超自然主义,并形成了玄学(诺斯替主义)特征的灵性论,有意无意地预留了宗教属性的空间。

本场发言结束后,与会学者就当代敦煌道教的情况、道教的宣教意识、道教中“道”的终极内涵、“阴阳”与自然规律的关系等问题展开讨论与交流。

学术研讨会第三场由王俊牧师主持,共有四位学者发表论文。复旦大学历史文化学院的刘平教授发表了题为《透视当代民间道士》的论文。刘教授首先介绍了自己自上世纪90年代末开始参与中国当代宗教实地调研的经历,并分享了一些独特发现如中国的基督教存在一些不合法的教派等现象。在此基础上,刘教授提出,在当代中国,不仅存在一些带有基督教色彩的不合法的教会团体,也存在一些带有道教色彩的不合法的宗教团体。刘教授结合上述背景,分析了他所考察的一些当代中国民间道教团体的情况,认为部分民间道教团体在发展过程中吸收其他宗教传统及民间习俗的内容,从而偏离了一些道教本身的传统如尊重女性等。

北美华人基督教学会会长王忠欣博士发表了题为《北美的华人教会》的论文。王博士首先提出,当代基督教新教人口规模最大的国家就是美国,基督教的信仰渗透到美国人生活、文化的方方面面;同时,美国又是一个移民国家,华人等外来移民来到美国后,不可避免受到基督教的影响,出现了服务华人的基督教会。接着,王博士介绍了美国华人基督教会的兴起、发展及现状。最后,他总结了华人教会四个方面的作用:精神生活、道德教育、团体关爱与对外服务。

齐鲁工业大学赵芃教授发表了题为《道教与基督教、伊斯兰教、佛教比较研究》的论文。他认为道教与基督教、伊斯兰教、佛教同属于宗教文化,在神秘性、和平性及文化性等方面具有共同的属性。他结合各大宗教的具体教理,分析了宗教文化之间的相通性,之后提及各大宗教也具有一定的差异性。赵教授认为掌握这些相通性与差异性有助于使道教文化为外界所了解。

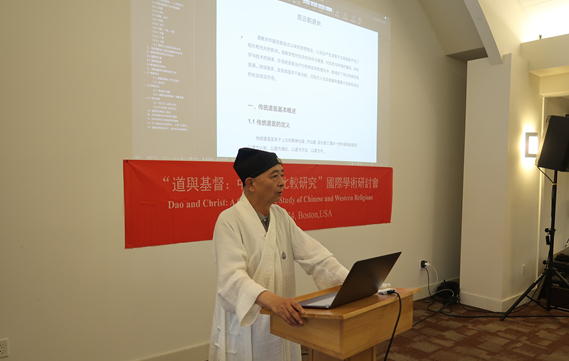

四川广元鹤鸣观的陈云鹤道长发表了题为《传统道医与生命健康》的论文。陈道长首先介绍了鹤鸣观的整体结构、建造理念与修建过程,随后详细阐述了道教的“修命”传统与理论依据,总结了神仙道、方仙道等道医的历史源流及各自特征。最后,陈道长总结道:了解一个宗教的重要途径就是了解其修炼方式,传统道医就是道教的重要修炼方式之一,传统道医治疗体现出道教尊重生命、重视生态、探索科学技术的思想,继承和发扬道医对现代人生命健康有着重要的现实意义。

本场研讨会发言结束后,与会学者就当代中国不同类型宗教各自的占比、国家对宗教的管理、道教对人终极困境提供的解决方案等问题进行了讨论与交流。

学术研讨会第四场由刘平教授主持,共有四位学者发表论文。山东大学郭武教授发表了题为《明清入华耶稣会士视角下的“老子降生”》的论文。郭教授提出,道教有着悠久历史,其发展过程十分复杂,不同时期的道教有不同的发展状况,所以笼统使用“道教”概念时需要非常谨慎。他接着阐发了中国文字本身存在的一字、一词多义现象,认为在做研究时要立足于具体对象,不可一概而论。最后,郭教授指出:基于上述原因,基督教对于“老子”一词的考察与运用,存在一定自相矛盾或不符合道教经典本意的情况,但也是可以理解的。

鲁东大学田茂泉教授发表了题为《明末清初道耶对话略说》的论文。田教授首先指出明末清初来华传教士在学习中国传统文化如儒家、佛教等的同时,也传播了一些西方的技术与文化,促进了中西文化的交流。他认为道教是不断与时俱进的宗教,不同时代的道教有不同的自我要求。接着田教授介绍了利玛窦等传教士对道教的认识,认为传教士们对道教的认识虽然有一个由浅入深的过程,但总体是批判性的。

中国人民大学佛教与宗教学理论研究所在读博士生高彤女士发表了题为《基督教视角下的道教:以来华传教士李佳白论道教为中心》的论文。她以近代美国来华传教士李佳白为中心,介绍了近代道耶对话的一个案例。首先,她结合李佳白论述道教的著作,总结出李佳白赞成道教的九点理由,分析了李佳白对于道教看法的特色,如完全摒弃站在批判立场上看待道教的做法等。其次,她以李佳白在“尚贤堂”开展的道耶对话活动为例,指出李佳白赞成道教所产生的影响。最后,高彤梳理了李佳白搁置不同宗教核心信仰差异的方法,认为其提出的“宗教联合”论充分展现出宗教宽容的特征,为开展宗教对话提供了一种可能的思路。

长安大学刘康乐教授发表了题为《景教创世论与基督教中国化》的论文。他结合唐代景教的碑刻、文章等资料,分析了景教创世论的基本内容,认为唐代景教虽然普遍借用了中国传统哲学和宗教的思想概念,但事实上并没有脱离上帝创造宇宙的基督教神学基本立场。景教的这种做法,反映了东西方哲学的思想碰撞,也体现出景教徒在维护其正统思想与中国化之间的复杂心态。

本场研讨会发言结束后,与会学者们就道教信仰的权威依据、“老子化胡说”的由来、来华耶稣会士对于儒教与道教的不同看法、景教在唐代消亡的原因及启示等问题展开讨论与交流。

这次国际学术研讨会的闭幕式由王忠欣博士主持,李大华教授作会议总结发言,他充分肯定了此次研讨会的学术水准,并盼望未来的研讨会可以更多地关注并讨论“本土化”的议题。

研讨会结束后,与会学者在潘儒达牧师带领下参观了波士顿郊区华人圣经教会,潘牧师详细介绍了教会的建筑布局、发展现状,以及为宗教对话作出的贡献。之后,王忠欣博士带领与会学者参观了列克星敦历史公园,讲述了列克星顿成为美国自由之路开端的历史。

- End -